Die Verbände der bayerischen Milchbranche haben sich darauf verständigt, ab 1. Juli 2020 für den Hemmstoffnachweis in der Anlieferungsmilch einen neuen Test anzuwenden. Mit der Anwendung des BRT hi-sense wird für alle Lebensmittelunternehmer in Bayern - Milcherzeuger und Molkereien - bezüglich der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstrückstandsmengen für Antibiotika Rechtssicherheit geschaffen.

Zu den wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang wurden gemeinsam Antworten (FAQs) formuliert.

1. Was ist der BRT hi-sense und wofür wird er eingesetzt?

1. Was ist der BRT hi-sense und wofür wird er eingesetzt?

Der Brillantschwarz-Reduktionstest (BRT) „BRT hi-sense“ der Firma Analytik in Milch GmbH (AIM) dient zum Nachweis von Hemmstoffen und Tierarzneimittel-Rückständen in der Milch.

2. Warum wird der BRT hi-sense eingeführt?

Aufgrund des EU-Lebensmittelhygienerechts ist jeder Lebensmittelunternehmer seit 2006 zur Einhaltung der festgelegten Rückstandshöchstmengen (Maximum Residue Limits - MRLs) verpflichtet. Für Deutschland ist seit 2008 die Milch-Güteverordnung (MilchGüV) nationales Kontrollregime zur Umsetzung dieser Verpflichtung. Mit der anstehenden sich jedoch immer weiter verzögernden Novellierung der MilchGüV (letzte Novellierung 2010) werden bundesweit verpflichtende grundsätzliche Vorgaben zur Untersuchung auf Hemmstoffe getroffen. Der BRT hi-sense erfüllt hierbei alle Anforderungen an die künftig in der RohmilchGütV gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen in Anlage 2 Abschnitt D Nr. 1*. Der derzeit üblicherweise eingesetzte Hemmstoffnachweis weist hinsichtlich der Anforderungen des EU-Rechts Schwächen bei der Nachweisempfindlichkeit verschiedener Substanzgruppen auf. Mit der Einführung des BRT hi-sense werden die Anforderungen der aktuell gültigen MilchGüV sowie des EU-Rechts (auf MRL-Niveau) erfüllt, und es wird somit Rechtssicherheit geschaffen.

3. Worin liegt der Unterschied zum aktuellen Test für Hemmstoffnachweise?

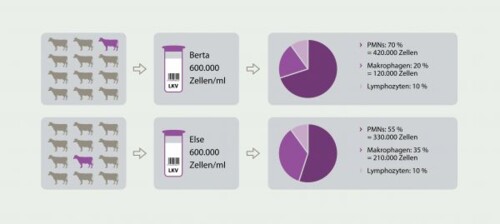

Der BRT hi-sense erfasst im Vergleich zum aktuellen BRT Hemmstofftest bestimmte Hemmstoffgruppen wie Sulfonamide, Makrolide, Aminoglycoside oder Tetracycline sensitiver. Übrigens: Weder der aktuelle Hemmstofftest, noch der BRT hi-sense reagieren bei guter fachlicher Praxis auf Reinigungsmittel.

4. Werden durch den Einsatz des BRT hi-sense eine höhere Anzahl von positiven Hemmstofffällen auftreten?

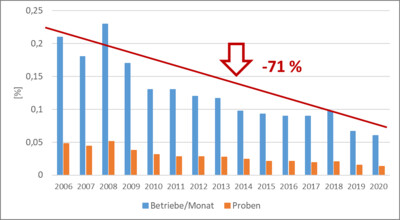

Da bestimmte Hemmstoffe besser erfasst werden, kann es bei einer 1:1 Betrachtung der beiden Testsysteme zu einer höheren Anzahl von Befunden kommen. Laut Milchprüfring Bayern e.V. lag die Häufigkeit von positiven Befunden 2019 bei 0,0147 %. In 2019 erhielten bei ca. 1,37 Millionen untersuchten Proben in Bayern 157 Betriebe Hemmstoffabzüge. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass in Bayern nur eine sehr geringe Zahl von Hemmstoffbefunden vorliegt und die Milcherzeuger sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen. Nähere Informationen zu Auswertungen des Milchprüfrings finden Sie unter: https://www.mpr-bayern.de/de/Infothek#mpr_download_238

5. Wann wird der BRT hi-sense genau eingeführt?

5. Wann wird der BRT hi-sense genau eingeführt?

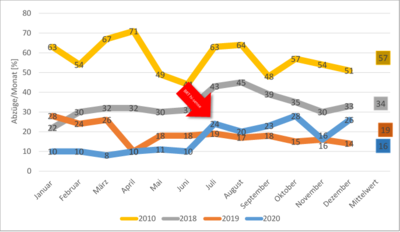

Der BRT hi-sense wird ab 1. Juli 2020 vom Milchprüfring Bayern e.V. zum Nachweis von Hemmstoffen und Tierarzneimittel-Rückständen in der Milch, auch im Rahmen der gesetzlichen Milchgüteprüfung, eingesetzt. Zuvor gibt es eine Einführungsphase beim Milchprüfring von 3 Monaten (ab dem 1. April 2020), in der die Rohmilch parallel zum aktuellen Test auch mit dem BRT hi-sense untersucht wird.

6. Welche Funktion hat die Einführungsphase?

Die Einführungsphase dient einem möglichst reibungslosen Wechsel der Nachweismethoden, in dem betroffene Erzeuger durch Rückmeldung zu Befunden seitens des Milchprüfring Bayern e.V. informiert werden. Überdies wertet der Milchprüfring das Vorkommen verschiedener Substanzgruppen aus.

7. Welche Konsequenzen hat ein positiver BRT hi-sense Hemmstoffnachweis während der Einführungsphase auf meine Milchablieferung?

Ein positiver Hemmstoffnachweis durch den BRT hi-sense während der Einführungsphase führt nicht zum Milchgeldabzug. Die Molkerei erhält in der Einführungsphase keine Informationen über positive Ergebnisse mit dem BRT hi-sense. Die Ergebnisse des aktuellen BRT Hemmstofftests führen im Rahmen der MilchGüV wie bisher zu den rechtlich festgelegten Konsequenzen.

8. Fallen durch die Einführung des BRT hi-sense höhere Kosten an?

Ja, es fallen höhere Kosten an u.a. wegen höherer Materialkosten und einer längeren Bebrütungszeit des Tests. Die Kosten für die Güteprüfung zahlt nach MilchGüV die Molkerei.

9. Kann ich wie bisher auf meinem Betrieb die Milch selbst testen?

Die Wahl des geeigneten Testsystems muss wie bisher immer im Einzelfall entschieden werden, da hier verschiedene Faktoren Einfluss nehmen, wie u.a. die Art der Behandlung (Medikament, Wirkstoff) oder die Art der Probe (Einzelgemelk, Sammelmilch). Eine Empfehlung der Firma Analytik in Milch (AIM) finden Sie unter: www.aim-bayern.de.

Hinweis: Ausschlaggebend für die Einstufung nach MilchGüV ist die Untersuchung des Milchprüfring Bayern e.V. als beliehener Unternehmer des Freistaats Bayern für die Umsetzung der MilchGüV in Bayern.

Haben Sie weitere Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an uns unter mpr@mpr-bayern.de oder unter dem Kontaktformular. Die FAQs finden Sie auch zusammengefasst als pdf unter FAQs zur Einfuhrung des BRT hi-sense - mpr 15Apr2020.pdf

* Antibiotika aus der Gruppe der Chinolone unterliegen abweichenden Anforderungen und werden zweimal jährlich mit anderen Testsystemen untersucht; siehe Anlage 2 Abschnitt D Nr. 2.

Quelle: mpr, Stand 15.04.2020